成功冬季登顶了北欧的最高峰Galdhopiggen(2469m),位于挪威中部Oppland省的Lom市。对于城区人口只有1000人的地方,中国的大部分村庄应该都比这多几倍。

回来几天,整理一下这次旅程。这次行程最后比之前预想的艰难也精彩一些。之前计划的行程在这儿http://www.mafengwo.cn/i/1110705.html。

摄影摄像器材:

D300, 18-200

7D, 18-135

GoPro Hero 2

iPhone 5

3月1号上午八点半的火车从斯德哥尔摩出发,前一天晚上晚上9点多才下班,刚从国内出来还保持了早睡早起的习惯,定了上午4点半的闹钟起床开始收拾。最后还是把Nex 5给忘在家了。

装备大概如下:

帐篷:TNF Mica 12,雪地真的不太适应,不过垫子和睡袋够给力勉强能用。

睡袋:Marmot Never Summer, Comfort -18, extreme -37, 650 充绒的。

睡垫:Exped SynMat 9 Deluxe

大背包: Haglofs oxo 80L

小背包:Black Diamond 18 L,有点儿太小而且只有雪板固定带,用来装冰镐不太好,考虑换Osprey的一个。

炉灶:MSR Rocket, Primus 的高山气和锅。

手套:Hestra的GTX外套,Black Diamond内套。

冰爪:Camp的飞攀冰轻型冰爪一副

冰镐:Camp,hiking长冰镐,不适合攀冰,但是徒步和ski mountaineering非常合适

绳子:35米冰川用的绳子一根

Harness:一副black diamond的Type C,超轻款的。

内置睡袋:Osprey 3L

头灯:Petzl

地图:Kartbutiken 的Galdhopiggen地图一张:1:25000,Silva地图袋子。

指南针: Silva Expedition 4

相机:Gopro 2, iPhone 5,Nex 5忘带了。。

雪板:Dynafit Broad Peak + Tlt Speed Binding

Skins:Dynafit雪板专用skin

雪杖:Leki 的两截式可调雪板,加大雪轮

头盔:Giro

雪镜:不记得具体参数了,应该是50左右。

还有很多吃得就不写了。

打包前

打包后。

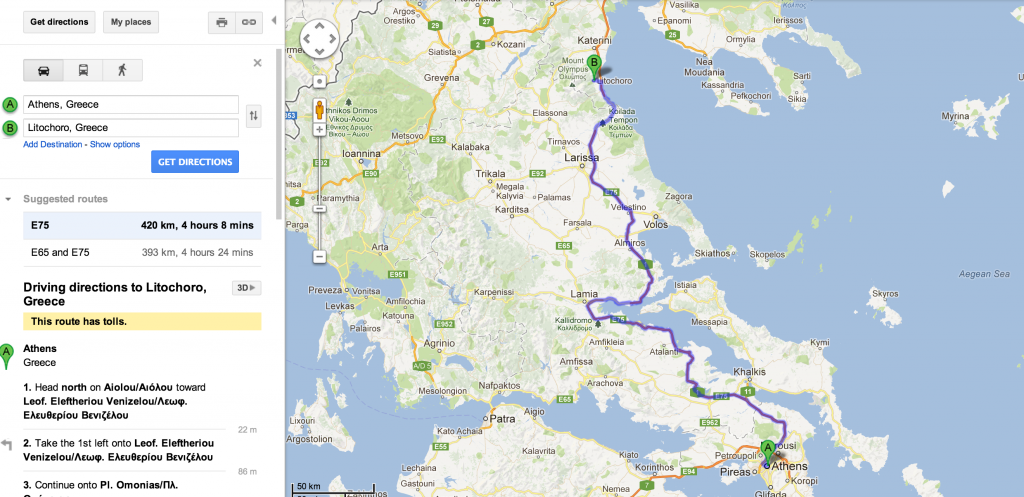

目的地是Spiterstulen,如果全走公共交通,基本上是6小时火车,六小时大巴,六小时徒步+Cross country.在从斯德哥尔摩到奥斯陆的火车上一直在纠结要不要定Hertz的车,最后在决定要定之前,给Spiterstulen的木屋打了个电话,说当天晚上他们的一个staff也刚到,应该跟我在同一班bus上。于是立马决定不开车了,一个人开小车进入数米积雪的山区是条不归路哈。

8:29,火车从斯德哥尔摩出发,14:30到奥斯陆。

15:30,大巴从奥斯陆出发,22:30到Lom。

到达Spiterstulen的营地,已经11点半,当然比步行的solution已经是要快上5,6个小时,哈。而且在零下15度的半夜徒步6小时真的不是一件惬意的事情 ;P。

本来是准备第一晚扎营,到那儿下等黑火,营地要走到比较远的地方,于是就决定在Spiterstulen的木屋住下了。淡季价格550 Nok,含早餐。很凑巧的是3月1号当天是他们冬天之后第一天对外营业的日子,其实他们也没准备好,最后睡了他们的staff room。

耳机里正好shuffle到亡命之徒,觉得歌词很应景,截了张图,lol

在车上给Mikael发了条短信,本来我们要一起去的,结果他出差太多,家里女人不让出门了,哈。

地图,指南针,GoPro,火车上。

奥斯陆bus terminal等大巴,上车直接买票的,可以用信用卡。

上了大巴

透过车窗那蓝得令人发指的天

开着开着,天就黑了

坐前面的一个女生,6小时的车程,大概打了3个半小时电话,跟男友分手,各种I don’t have anything to say to you, 各种you know what, you don’t even care, I don’t don’t care any more either. 然后又开始提过去的琐事,然后挂电话。然后对方打来,继续接,继续同类型对话。人大概都是纠结的吧,哎。听得我觉得很感慨总之。

车停在一个地方休息,叫做Sinclair,是很多年前一场战争的遗址,I probably wouldn’t care who Sinclair really was, 但是留下了一些很fancy的东西,看着觉得很带感。

分割线,3月一号结束。

—————————————————————————————-

3月2号天气不太好,阴天,能见度很低,而且大风,木屋附近风速仪显示大概13m/s,几乎接近7级的风了,而且上了山肯定风会更大。于是决定当天不登顶,在外面做些适应性攀登,在户外呆了4个小时。雪太深了,积累了一个冬天的雪,很多地方踩着雪板都能陷入小半米深,靴子就直接整条腿陷进去了。差不多下午3点就回来了,在屋里呆着,晚上用了木屋的桑拿和游泳池。是的,这家木屋居然有个室内游泳池。说说Spiterstulen的木屋,消息来源自Bjorn,现在是木屋的第七代传人。这个木屋始建于1650年左右,从1850年左右开始开放给游客,Bjorn是从时候开始的第七代主人,现在自己同时是个厨师,有个四个儿子。尤其是冬天,过着几乎是与世隔绝的日子,隔几天开车进“城”一次,那个城就是1000人口的Lom,呵。

丰盛的早餐

在这样的地方吃早餐,感觉心都化了,世外桃源,窗户外面就是一幅极美的水墨山水。

雪里的腿,腿里的雪,总之都是雪。

阡陌交通,鸡犬相闻,大致就是如此的感觉吧。

晚餐:Roast beef, potato pancake, cauliflower, salad, with ice cream for dessert, 在山里从来没有过这么fancy的dinner,呵。

晚餐后桑拿半小时,游了两圈,这一天过得充实极了,哈哈!

然后带着一身的热量出去把帐篷搭了起来,风太大,大概20分钟才把帐篷搭起来。

3月2号结束

——————————————————————————————————————-

3月3日, 晴转多云,大风

上午起来帐篷外的背包是这样的

煮了两包海鲜面,吃了一个冻橙子,哈。

到木屋来和Alex和Beni集合,整装待发。

正式介绍Alex和Beni出场!第一天回来只好觉得很没把握一个人登顶,和原先估计的差别较大。后来晚上碰到的两个瑞士人Alex和Beni,他们白天也尝试了,也没有成功登顶,于是一商量决定第二天我们结伴。这两个大哥经验太丰富,Alex是skier,登山用的是marker的binding系统,Beni是snowboarder,用的是splitboard,之前只听说过有splitboard这种东西,第一次看人用。就是把snowboard拆成两半,上山的时候用,下山的时候再把两个一半合起来就变回snowboard,binding系统也是可以调整高度的以适合爬升的坡度,我用的是dynafit的binding系统,据alex说,安全系数比marker的要低一些,当然重量是优势,他之前也是用的dynafit,但是现在改了。但是从我的装备大概也看出来了我走的是轻薄路线,在可接受的范围内,基本上装备都是能轻尽量轻。后来发现我们是ABC组合,Alex,Beni,Chu,哈哈。

Beni的雪板技术应该是我见过的真人里面非常牛逼的了,可以在野雪的山坡做backflip,非常惊人,哈。可惜下山的时候能见度太低,不然拍几条效果应该很棒。

好了,准备好迎接最精彩的部分了!

一早起来看见这样的天气,觉得运气也未免太好了。

Alex

Beni

Chu

第一段的上升比较逗,基本上只能靠冰爪,雪板上不去。顺说说冬季登山的三个基本组合。

最陡的坡boots+crampons,

次陡的坡Ski+ski crampons,

稍缓的Ski + Skins。

当然你也会看到有人穿snowshoes一路走上去然后滑下来的。

后面就不废话了,传图

Alex行走中。

Beni行走中

雪地小憩

iPhone都能拍出这样的照片,可见是有多美。

Look at these photos, absolutely breathtaking.

分享个经验,上山的时候沿着有石头的山脊(ridge)走,一般雪会浅很多,而且冰爪也可以直接行走在裸露的岩石上。

照片看起来好震撼。

魔戒1

魔戒2

嗯。。

iPhone的照片发差不多,明天接着发图。

看起来像是在思考啥?

回头接着写。